📚 목차

[React] FrontEnd의 성능 최적화 딥다이브

"성능이 곧 사용자 경험이다"

이번 글의 목표는 '기술을 사용해서, 사용자 경험을 향상시키는 법을 학습하고 적용하는 것'이다.

즉, 성능 최적화의 목표 역시 그 중심에는 '사용자 경험'이 있어야 한다.

단순히 엔지니어로서 욕심을 내서 필요없는 성능 튜닝에 매달려있거나, 기술적으로 있어보여서 가 아니라

정확하게 어떤 경험을 향상시키기 위해 이 최적화가 필요한 것인지를 사전에 정의하고, 그걸 위한 작업을 해낼 수 있어야 한다.

같은 맥락에서,

측정해본 결과 이미 충분히 좋은 경험을 주고 있다면, 굳이 ‘성능 개선’이 필요하지 않을 수 있다는 말이기도 한다.

필요하지 않다면, 굳이 하지 않고 그 외에 더 중요한 작업에 리소스를 투자할 줄 아는 것 역시 중요한 역량이다.

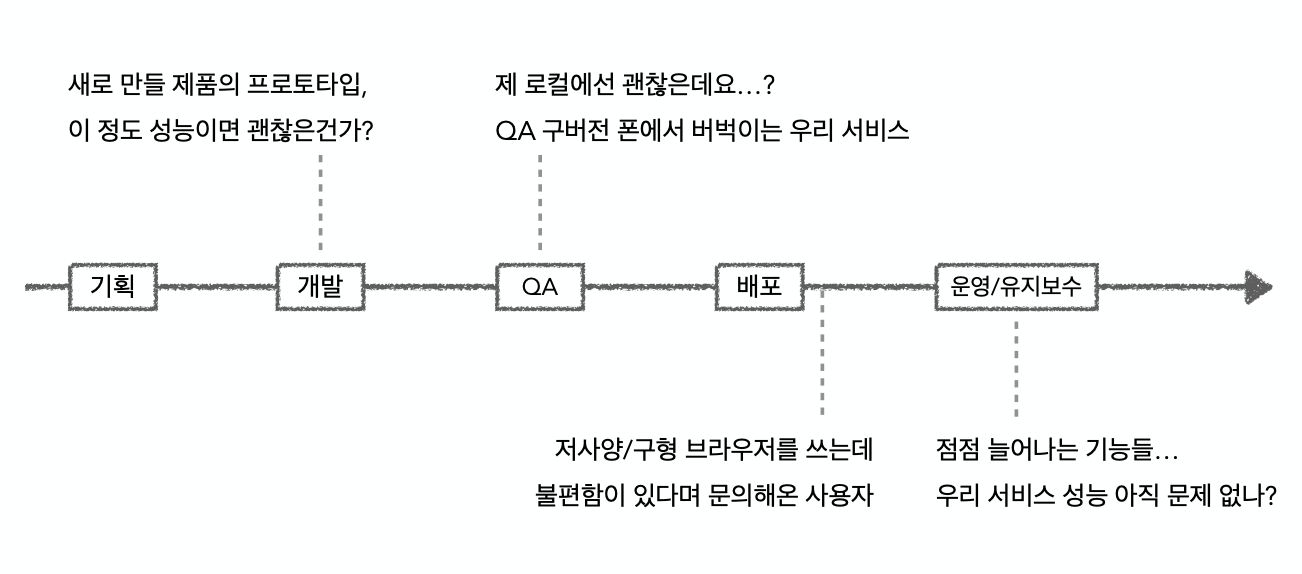

그렇다면 실제 서비스 개발팀에서 성능 문제를 고려하게 되는 상황들은 어떤 것이 있을까?

팀마다, 서비스마다 다르겠지만 예를 들면 아래와 같은 상황들에서

우리에게 '성능'과 관련된 태스크가 주어질 수 있다.

추후 실무 상황에서 위와 같은 일이 생겼을 때 '아예 처음 듣는데? 뭘 해야 하는 거지?!'가 아니라 '흠…뭔가 이런 것들을 좀 확인해봐야 하려나? 정도의 상태가 되는 걸 목표로 한다.

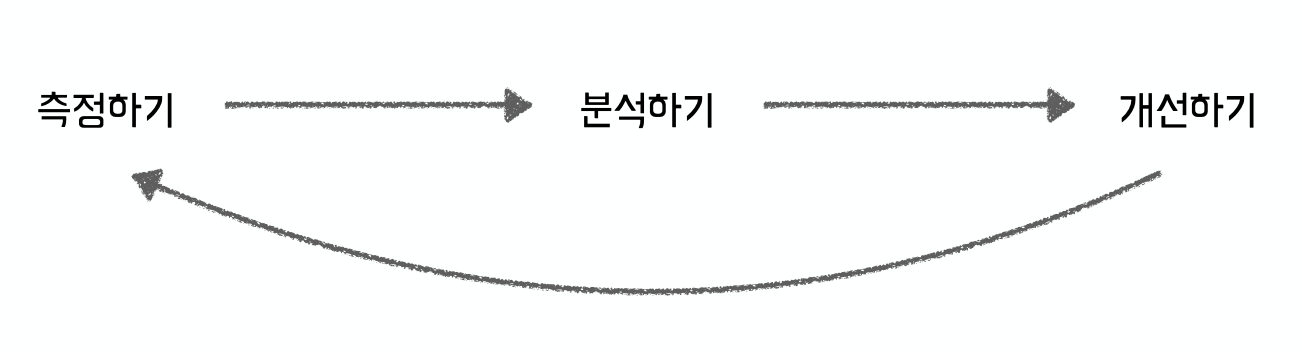

성능 개선 프로세스

그래서 어느 날 팀에서 이런 이야기가 나온다면, 어떤 과정을 거쳐서 성능 문제라는 것을 해결해 나가야 할까?

성능 문제를 측정하고: '이게 진짜 느린건가? 얼마나 느린건가? 어디가 느린거지?'

측정한 문제의 원인을 분석하고: '어떤 부분 때문에 문제가 생기고 있는 거지?'

'문제에 맞는' 해결책을 찾아 개선하고

결과적으로 잘 해결이 되었는지를 다시 측정해서 확인한다.

그리고 필요하면 이 사이클을 반복해서 돌며 문제를 찾고, 분석하고, 개선한다.

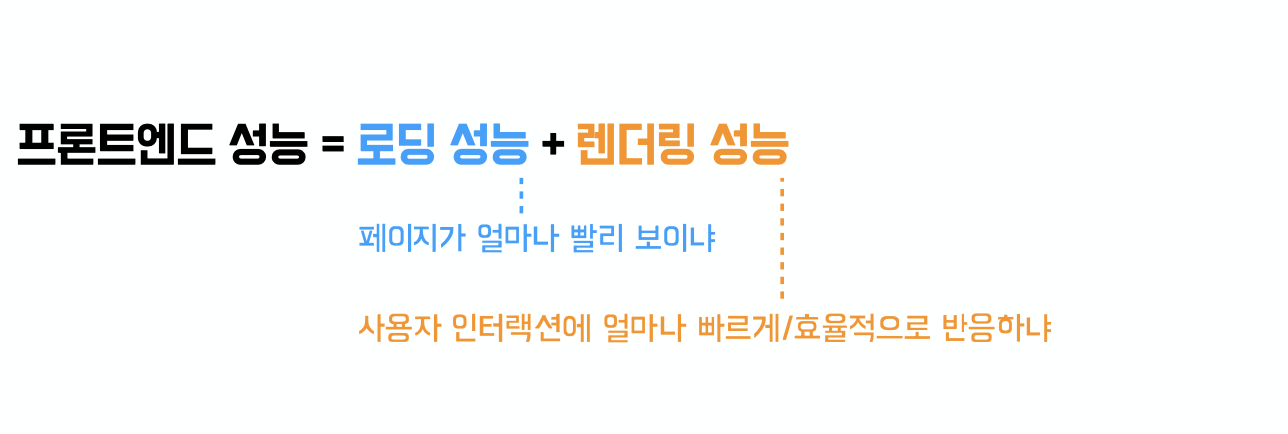

그래서, 웹 프론트엔드에서 '성능 문제'라는 건 뭘 개선해야 하는 걸까?

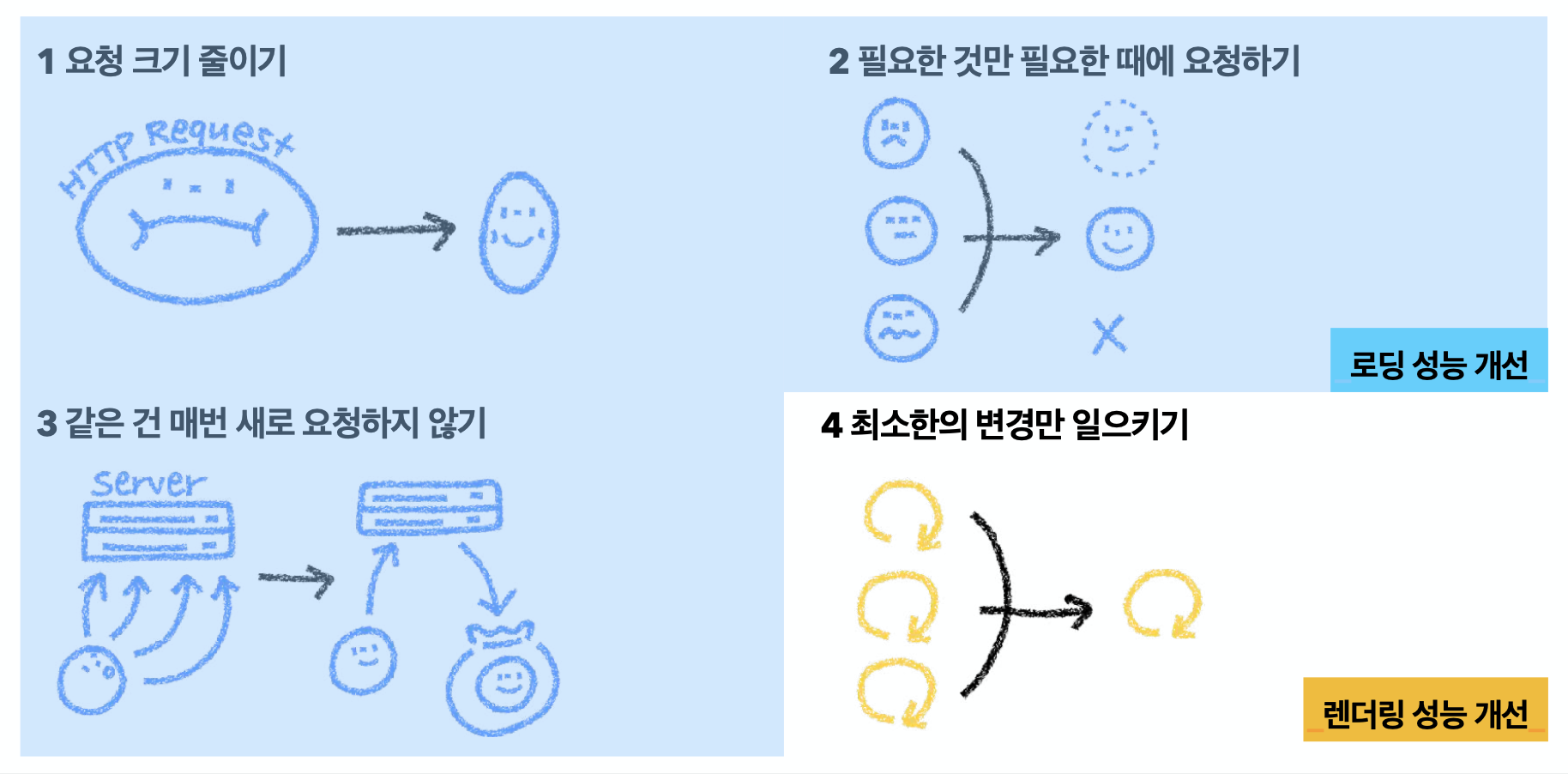

크게 2가지로 구분한다.

(1) 로딩 성능

(2) 렌더링 성능

즉, 프론트엔드에서 성능을 개선한다는 건 이 두 가지 영역에서의 문제가 있는지 찾아보고, 그걸 해결하는 과정이 된다.

프론트엔드 성능 개선 = 로딩 성능 + 렌더링 성능 문제를 찾아 해결

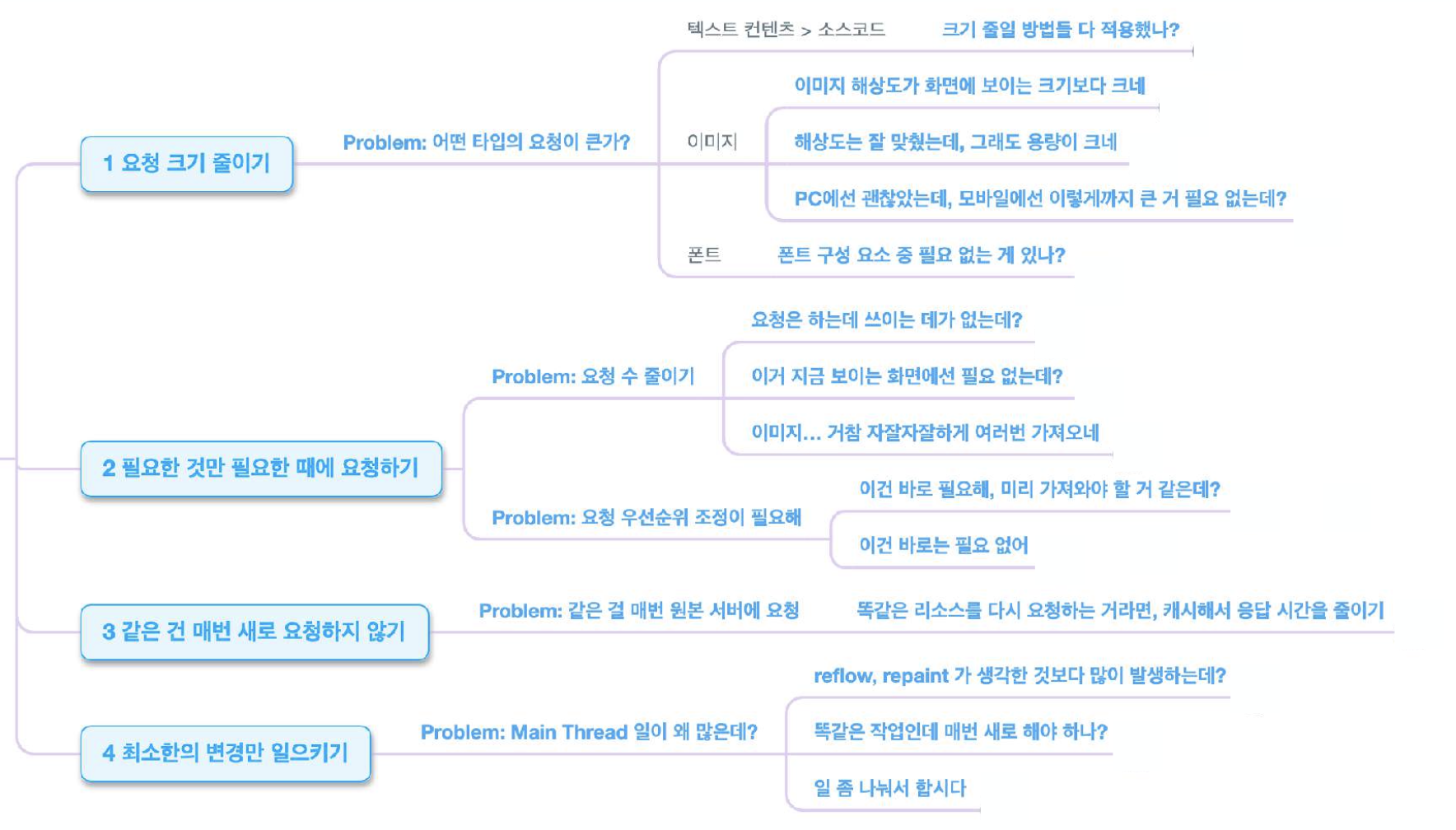

그럼 해당 문제점은 주로 어떤 것들이 있을까?

여기서 로딩 성능 개선과 렌더링 성능은 아래와 같이 구분할 수 있다.

이 외에도 아래와 같은 기준들이 있다.

- 타임라인 기준 로딩/렌더링

- 지표 기준

ex. LCP, CLS, TTI, Lighthouse score ... - 최적화 대상 리소스 종류 기준

ex. 이미지, 폰트, 애니메이션, CSS, ... - +a

프로젝트를 통해서 프론트엔드 성능 최적화를 해보자.

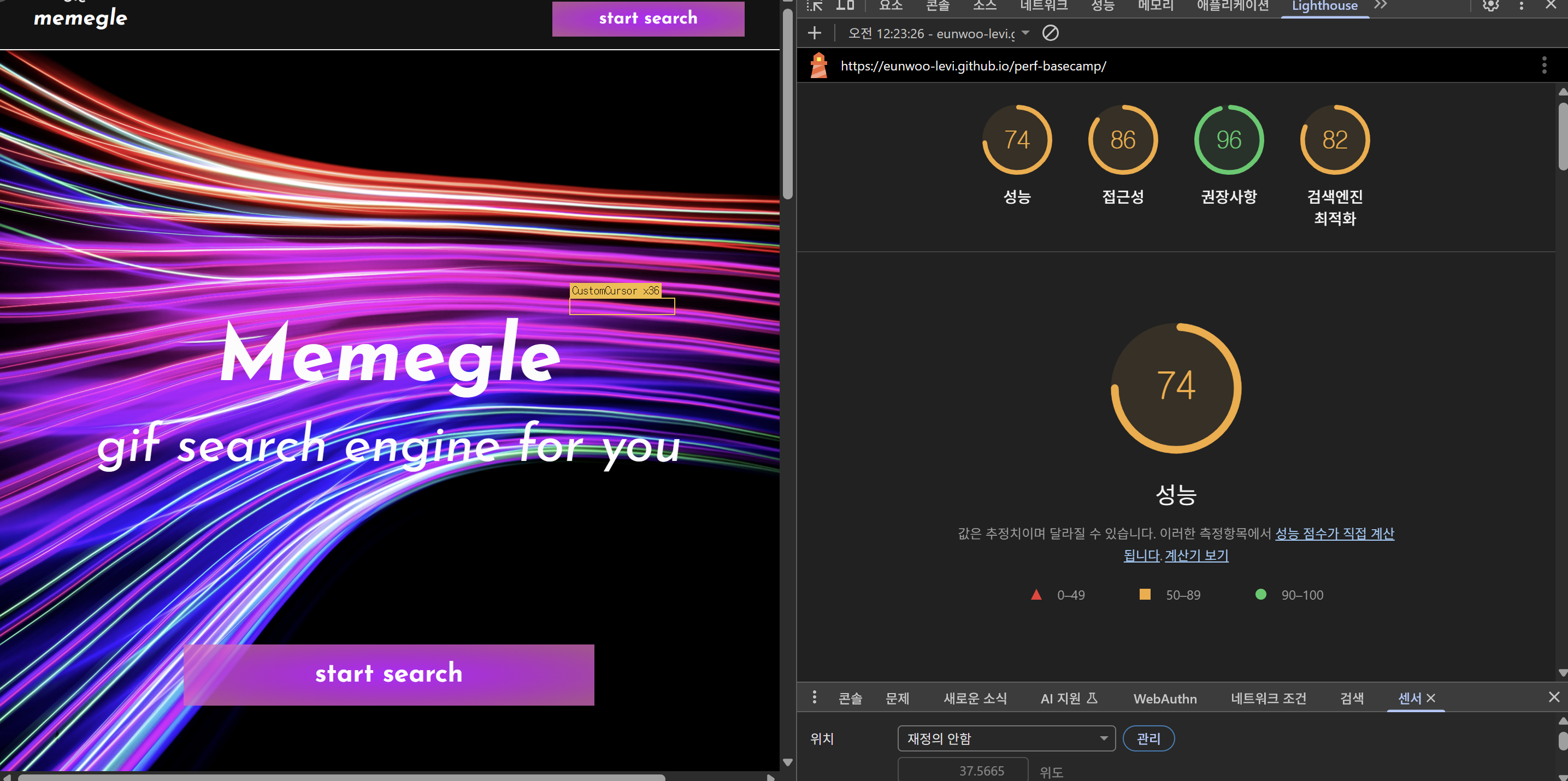

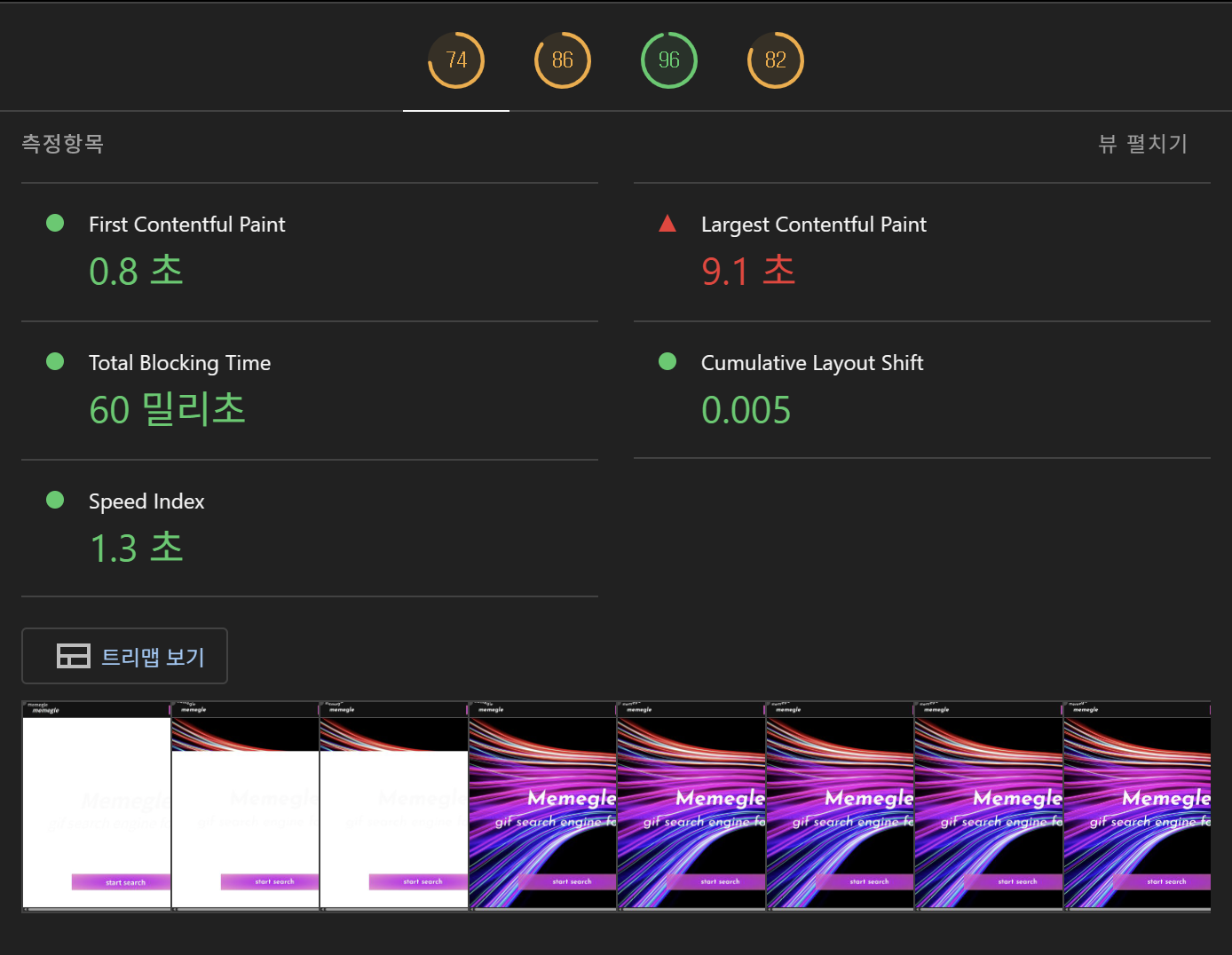

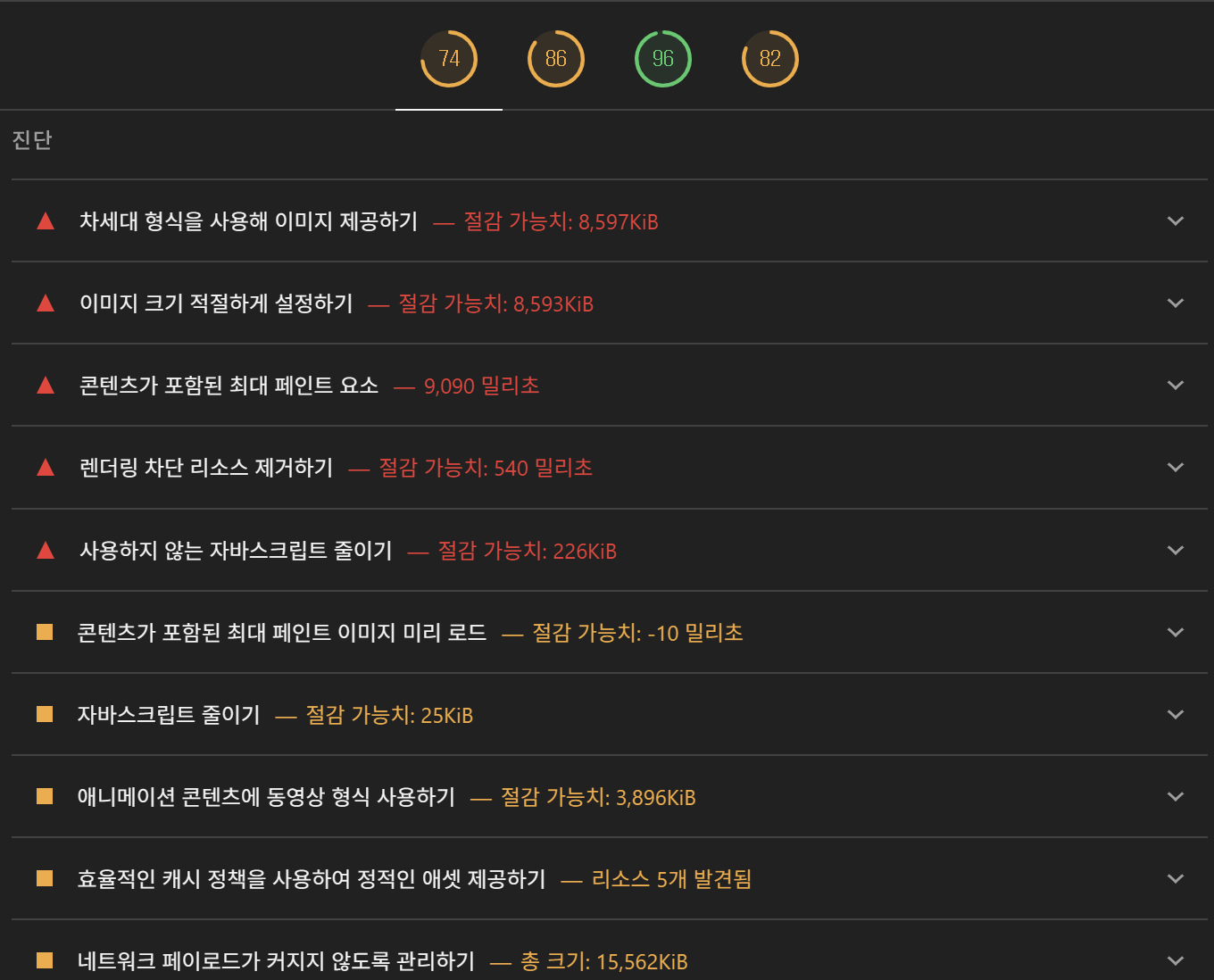

Lighthouse

현재 최적화를 하지 않은 이 프로젝트에는 곳곳에 성능을 저하시키는 요소들로 가득하다.

여기저기 구멍난 곳들을 고쳐서, 기본적인 수준으로 쓰는 데에 불편함이 없는 버전 1.0.0을 만들어주는 것이 이번 목표이다.

하나씩 차근차근 개선해보자.

1. 요청 크기 줄이기

- 소스코드 크기 줄이기

- 이미지 크기 줄이기

첫 번째 섹션은 요청 크기가 너무 커서 문제가 생기는 상황들이다.

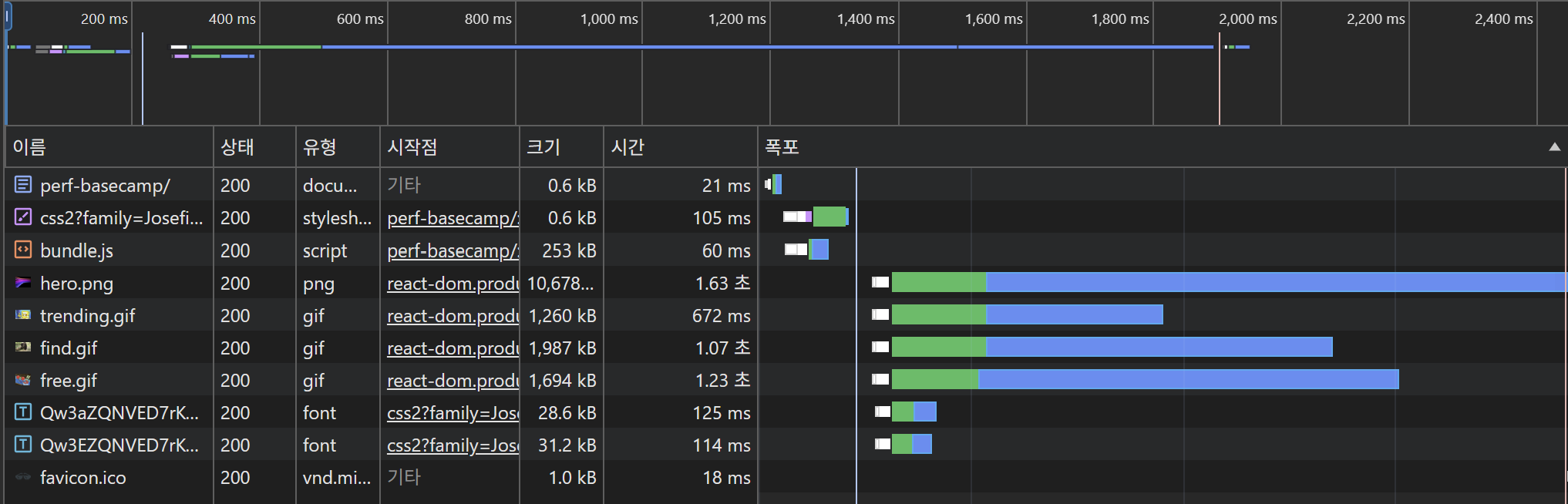

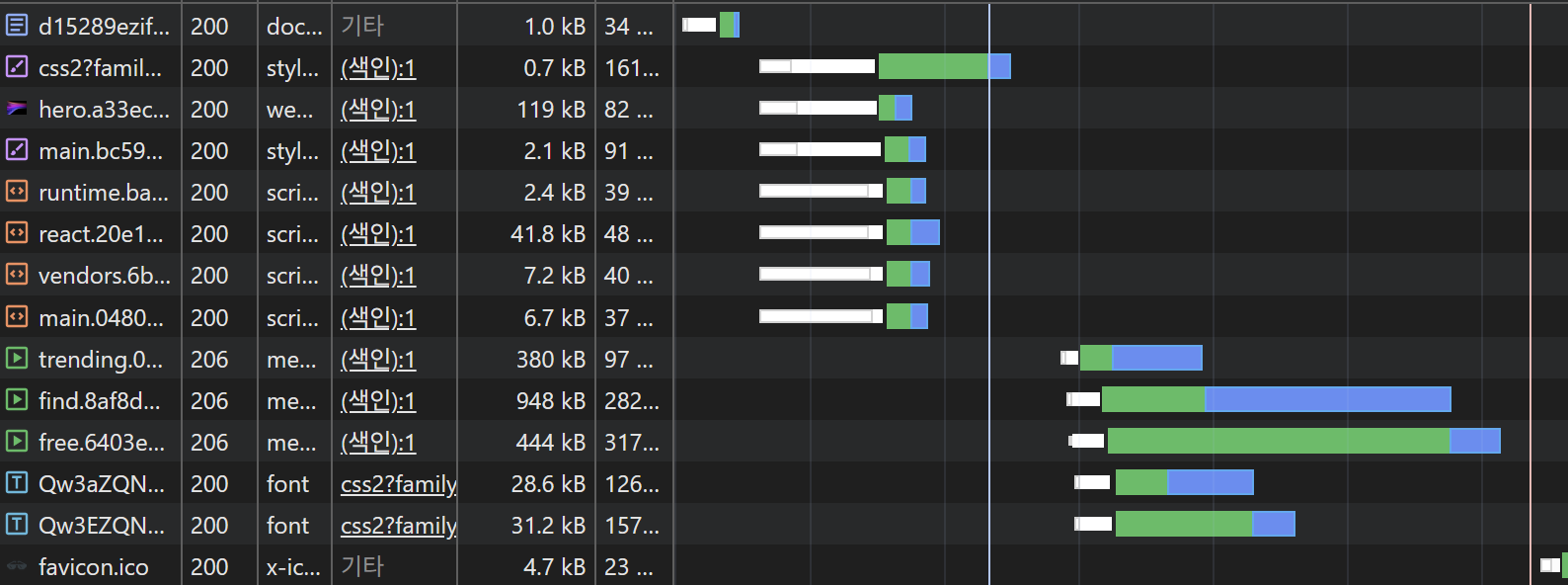

개발자도구 네트워크 탭을 기준으로 생각해보자면, 타임라인에 들어있는 각 요청을 처리하기 위한 시간의 가로 길이를 줄이기 위한 방법들을 찾아봐야 하는 상황들이라 할 수 있다. 페이지를 로드할 때 이 타임라인(워터폴 차트 라고도 한다)을 살펴보면서 어떤 리소스 로드가 유독 오래 걸리는지를 확인해볼 수 있다.

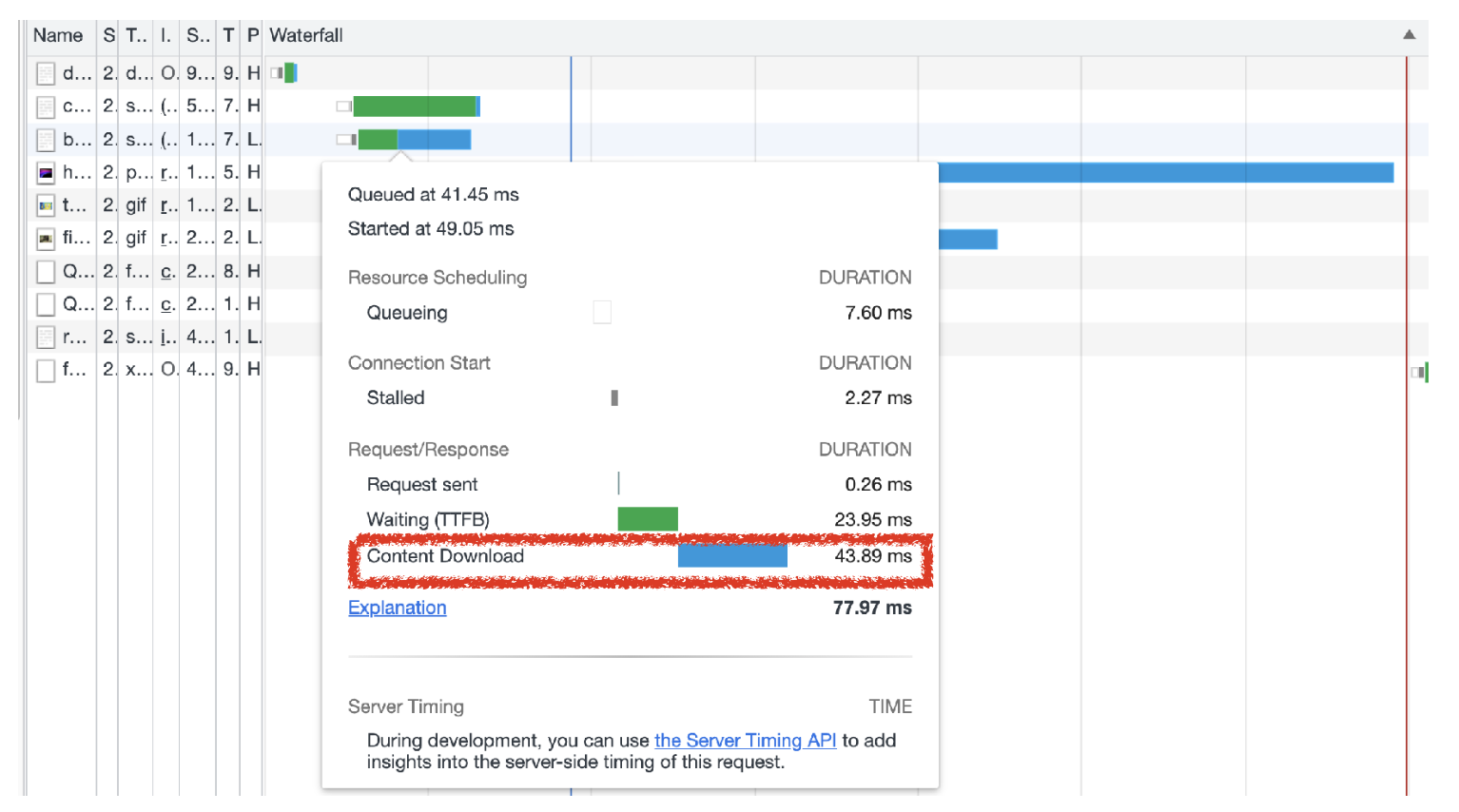

마우스를 올려보면, 이 시각이 각각 어떤 작업인지도 확인해볼 수 있는데, Request sent, TTFB(Time to First Byte), Content Download 시간으로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있다.

이 중 프론트엔드 쪽 작업으로 로딩 속도를 개선할 때에는 가장 마지막에 있는 Content Download 시간을 줄이기 위한 것을 목표로 한다.

(다른 요소들은 어떤 걸 의미하는지, 그것도 줄이려면 어떻게 해야하는지도 추가적으로 학습해보면 더 좋다)

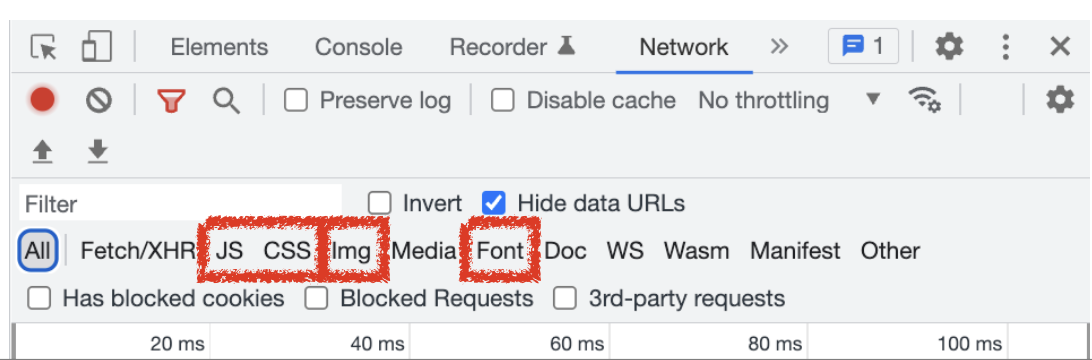

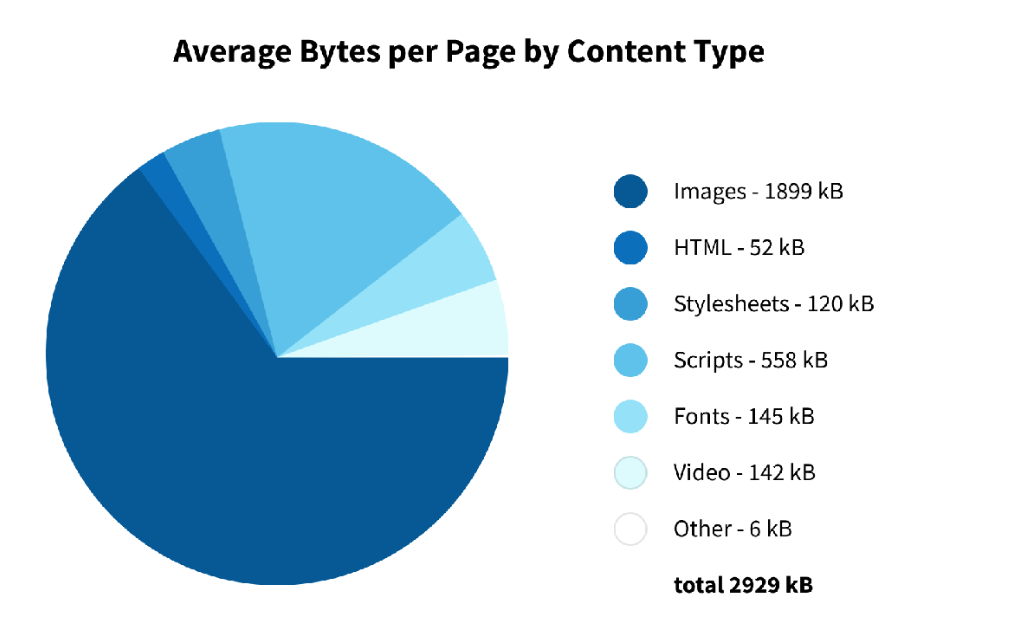

어떤 타입의 요청이 큰가?에 대해서 알기위해

웹에서 다운로드 받는 콘텐츠들의 종류에 따라 나누어 살펴보자.

웹 페이지에서 요청하는 리소스 타입

가장 자주 보게 될 3가지 타입에 대해 살펴보자.

- 텍스트 컨텐츠 > 소스코드

- 이미지

- 폰트

1 텍스트 컨텐츠 (소스코드)

minify & uglify

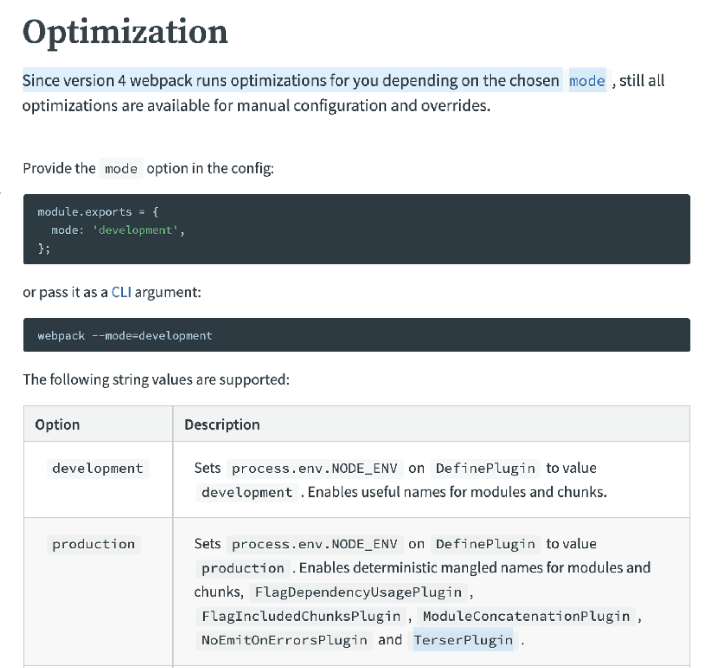

webpack4부터는 production 모드에서 기본으로 minify & uglify가 적용된다. 5부터는 파서도 내장되어 있다.

때문에 이후에 개발을 하실 때 이걸 보통 프로젝트에서 강제로 설정하지 않아도, 대부분 번들러에서 기본으로 지원해줄 것이요.

다만 너무 기본 지원이 잘 되어 있다보니 아예 모르고 있는 경우가 있어서, 이번 프로젝트에서는 강제로 안하는 설정을 추가해서 학습해 보겠다.

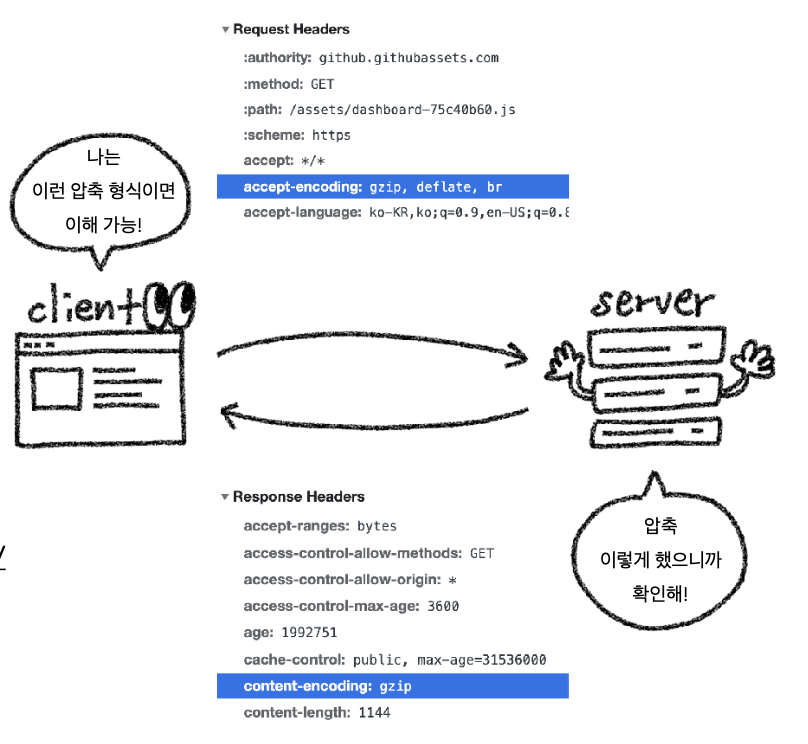

gzip, brotli

다운로드 받을 콘텐츠에 압축도 잘 적용되었는지 확인해봐야한다.

콘텐츠 압축 형식으로 gzip, brotli가 있다.

CloudFront에서 내려받은 파일의 헤더를 보시면 content-encoding 헤더를 볼 수 있다. 이 콘텐츠에 적용된 압축 형식을 확인할 수 있다.

gzip은 압축 프로그램이며 현재 기준 모든 모던 브라우저에는 기본으로 내장되어 있어서, 서버에서 이 압축을 사용해서 압축한 파일을 내려주었을 때 브라우저가 인식해서 압축을 해제할 수 있다.

이런 압축 형식을 설정할 때에는 서버와 클라이언트 양쪽에서 다 잘 적용되어있는지/지원되는지 확인해보셔야 하니 참고해주자.

이론은 들었으니 실제 프로젝트 webpack.config.ts 파일에서 코드를 최적화해보면서 개선을 해보자.

const path = require('path');

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

const Dotenv = require('dotenv-webpack');

const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin');

module.exports = {

entry: './src/index.tsx',

resolve: { extensions: ['.ts', '.tsx', '.js', '.jsx'] },

output: {

filename: 'bundle.js',

path: path.join(__dirname, '/dist'),

clean: true,

},

devServer: {

hot: true,

open: true,

historyApiFallback: true,

},

devtool: 'source-map',

plugins: [

new HtmlWebpackPlugin({

template: './index.html',

}),

new CopyWebpackPlugin({

patterns: [{ from: './public', to: './public' }],

}),

new Dotenv(),

],

module: {

rules: [

{

test: /\.(js|jsx|ts|tsx)$/i,

exclude: /node_modules/,

use: {

loader: 'ts-loader',

},

},

{

test: /\.css$/i,

use: ['style-loader', 'css-loader'],

},

{

test: /\.(eot|svg|ttf|woff|woff2|png|jpg|gif)$/i,

loader: 'file-loader',

options: {

name: 'static/[name].[ext]',

},

},

],

},

optimization: {

minimize: false,

},

};기본적으로 이 코드의 문제점들을 정리하면 아래와 같다.

-

압축/최적화 비활성화

- optimization.minimize: false로 minify/uglify 비활성화.

- 결과: JS 파싱·실행 시간 증가, 번들 크기 불필요하게 큼 → TBT 상승 요인.

-

캐시 부적합한 파일명

- bundle.js 고정 파일명: 내용이 바뀌어도 파일명이 같아 브라우저 캐시가 꼬임(stale).

- 결과: 배포 후에도 오래된 코드가 남거나, 반대로 매 배포마다 전체 캐시 무효화.

-

코드 스플리팅 부재

- 모든 코드를 한 파일에: 초기 로드 때 큰 long task가 발생.

- 결과: 메인 스레드 블로킹(TBT 상승), 첫 페인트 지연.

-

런타임/벤더와 앱 코드 섞임

- 사소한 변경에도 번들 해시가 통째로 변해 롱캐시 효과 저하.

-

소스맵 전략 미분리

- prod에서도 source-map 그대로: 번들 용량 증가, 소스 노출 리스크.

-

- 로더 구식 패턴

- Webpack5에서 권장하는 asset modules 대신 file-loader 고수: 불필요한 외부 의존.

이 문제점들을 아래와 같이 해결해보았다.

const path = require('path');

const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

const Dotenv = require('dotenv-webpack');

const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin');

const TerserPlugin = require('terser-webpack-plugin');

const CssMinimizerPlugin = require('css-minimizer-webpack-plugin');

const CompressionPlugin = require('compression-webpack-plugin');

const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin');

module.exports = (env, argv) => {

const isProduction = argv.mode === 'production';

return {

entry: './src/index.tsx',

resolve: {

extensions: ['.ts', '.tsx', '.js', '.jsx'],

mainFields: ['module', 'browser', 'main'],

},

output: {

filename: isProduction ? '[name].[contenthash].js' : '[name].bundle.js',

chunkFilename: isProduction ? '[name].[contenthash].js' : '[name].chunk.js',

path: path.join(__dirname, 'dist'),

clean: true,

},

devServer: {

hot: true,

open: true,

historyApiFallback: true,

compress: true,

port: 3000,

},

devtool: isProduction ? 'hidden-source-map' : 'source-map',

plugins: [

new HtmlWebpackPlugin({

template: './index.html',

scriptLoading: 'defer',

minify: isProduction

? {

removeComments: true,

collapseWhitespace: true,

removeRedundantAttributes: true,

minifyJS: true,

minifyCSS: true,

}

: false,

}),

new CopyWebpackPlugin({ patterns: [{ from: './public', to: './public' }] }),

new Dotenv(),

new MiniCssExtractPlugin({

filename: isProduction ? '[name].[contenthash].css' : '[name].css',

}),

...(isProduction

? [

new CompressionPlugin({

algorithm: 'gzip',

test: /\.(js|css|html|svg)$/,

threshold: 8192,

minRatio: 0.8,

}),

]

: []),

],

module: {

rules: [

{

test: /\.(js|jsx|ts|tsx)$/i,

exclude: /node_modules/,

use: { loader: 'ts-loader' },

},

{

test: /\.css$/i,

use: [isProduction ? MiniCssExtractPlugin.loader : 'style-loader', 'css-loader'],

},

{

test: /\.(png|jpe?g|gif|webp|svg)$/i,

type: 'asset',

generator: {

filename: isProduction ? 'static/[name].[contenthash:8][ext]' : 'static/[name][ext]',

},

parser: {

dataUrlCondition: { maxSize: 8 * 1024 },

},

},

{

test: /\.(eot|ttf|woff|woff2|mp4)$/i,

type: 'asset/resource',

generator: {

filename: isProduction ? 'static/[name].[contenthash:8][ext]' : 'static/[name][ext]',

},

},

],

},

optimization: {

minimize: isProduction,

minimizer: [

new TerserPlugin({

parallel: true,

extractComments: false,

terserOptions: {

compress: {

drop_console: isProduction,

drop_debugger: true,

pure_funcs: ['console.log'],

},

mangle: true,

format: { comments: false },

},

}),

new CssMinimizerPlugin(),

],

usedExports: true,

splitChunks: {

chunks: 'all',

cacheGroups: {

react: {

test: /[\\/]node_modules[\\/](react|react-dom)[\\/]/,

name: 'react',

priority: 10,

chunks: 'all',

},

vendor: {

test: /[\\/]node_modules[\\/]/,

name: 'vendors',

priority: -10,

chunks: 'all',

},

},

},

runtimeChunk: 'single',

},

};

};- CSS 분리 및 최적화

- MiniCssExtractPlugin 도입 → 프로덕션에서는 CSS를 별도 파일로 분리

- CssMinimizerPlugin 적용 → CSS 코드까지 압축 최적화

- gzip 번들 압축

- CompressionPlugin 추가 (prod only)

- JS / CSS / HTML / SVG 파일을

gzip압축해 전송 효율 개선 - 운영 환경에서는 CloudFront / Nginx에서 br+gzip 조합 권장

- 벤더 코드 세분화

- **React 전용 청크(

react.js)**와 일반vendor.js분리 - React 의존성이 크기 때문에 캐시 효율성 및 업데이트 최소화 가능

- 자산 관리 강화

asset/resource,asset활용- 이미지(WebP 포함), 글꼴, mp4 등 확장자별로 캐시 전략과 파일명 해싱 적용

dataUrlCondition으로 작은 파일은 base64 인라인 처리

- 코드 난독화 + 콘솔 제거

- TerserPlugin 설정 강화

- 프로덕션 빌드에서

console.log,debugger제거

→ 번들 크기 축소 + 보안 강화

- 롱 캐시 전략

filename: [name].[contenthash].jschunkFilename: [name].[contenthash].js- 내용 변경시에만 파일명 갱신 → 브라우저 캐시 안정화

- 런타임 분리

runtimeChunk: 'single'- 앱 소스 변경 시에도 벤더 캐시가 깨지지 않도록 런타임만 별도 파일로 분리

이미지 최적화하기

평균적으로 웹 페이지 용량에서 이미지가 차지하는 비율은 60% 이상이다.

이는 이미지에 대한 최적화만 잘 적용해도 아주 큰 성능 개선 효과를 볼 수 있다는 말이다.

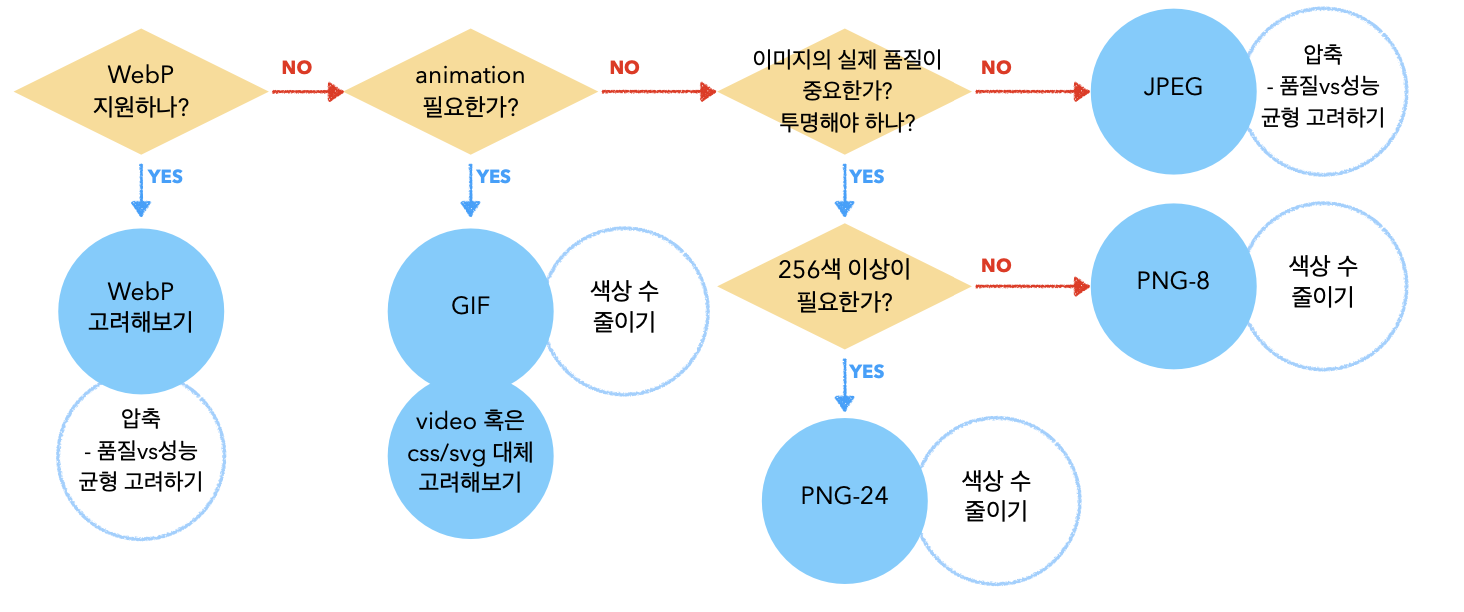

이미지 포맷 - 세상엔 생각보다 다양한 이미지 포맷이 있다

- PNG

- 무손실 포맷

- JPEG에 비해 5~10배까지도 커질 수 있음

- PNG-8, PNG-24 에 따라 용량 차이

- JPEG

- 손실 압축 방식

- 상대적으로 작은 크기

- Progressive JPEG 와 같은 형식도 있음

- WebP

- 손실 / 무손실 압축 모두 지원

- 손실 압축에서 JPEG보다 25~34%. 무손실 압축에서 PNG보다 26% 작은 크기

- 브라우저 지원 범위 확인 필요

- GIF

- 무손실 포맷

- 대부분 매우 큰 용량

- 애니메이션, 투명도 지원

- heic/heif

- 애플 기기에서 촬영하는 경우 저장되는 포맷

- 웹에서는 바로 표기가 안됨

모든 이미지 포맷에 대한 세세한 정보를 모두 미리 알고 있어야 하는 것은 아니다!

다만 다양한 포맷이 있으니, 용도에 따라 맞는 포맷을 활용하면 좋다.

예를 들면 아래와 같은 방식으로 고려해볼 수 있다.

1. Image Resize, WebP 변환, GIF → MP4 전환

- squoosh 도구를 활용해 원본 이미지를 웹에 적합한 해상도로 리사이즈하고, Reduce Palette(팔레트 축소) 기능으로 불필요한 색상 정보를 줄여 용량을 절감했다.

- 최종적으로 WebP 포맷으로 변환하여 브라우저 호환성과 로딩 속도를 개선했다.

- 추가로, gif 애니메이션 리소스는 mp4 영상으로 변환하여 파일 크기를 대폭 줄이고 디코딩 성능을 향상시켰다.

→ mp4는 GPU 가속 재생이 가능하고, 대부분의 브라우저에서 효율적으로 동작한다.

2. Webpack config에 이미지 최적화 규칙 추가

이전에는 단순히 asset/resource로만 이미지를 처리했다.

최신 설정에서는 asset 모듈 + 캐싱 최적화 + DataURL 인라인 처리를 결합했다.

{

test: /\.(png|jpe?g|gif|webp|svg)$/i,

type: 'asset',

generator: {

filename: isProduction ? 'static/[name].[contenthash:8][ext]' : 'static/[name][ext]'

},

parser: {

dataUrlCondition: { maxSize: 8 * 1024 } // 8KB 이하 파일은 DataURL로 인라인 처리

}

},

{

test: /\.(eot|ttf|woff|woff2|mp4)$/i, // mp4 지원 추가

type: 'asset/resource',

generator: {

filename: isProduction ? 'static/[name].[contenthash:8][ext]' : 'static/[name][ext]'

}

}- webp 확장자를 지원해 최신 포맷까지 커버.

- 작은 리소스(8KB 이하)는 **DataURL(base64)**로 변환하여 HTTP 요청 수 절감.

- mp4를 정식 지원하여 gif → mp4 전환 리소스를 안정적으로 관리.

[contenthash:8]를 적용해 파일 내용이 변경될 때만 새 파일명 생성 → 캐시 효율성 강화.

이미지 Element 최적화

<img

className={styles.heroImage}

src={heroImage}

alt='Memegle Hero image'

width={1500}

height={1001}

loading='eager'

fetchPriority='high'

decoding='async'

/>1. alt (대체 텍스트)

- Before:

"hero image" - After:

"Memegle Hero image" - 설명:

alt텍스트는 이미지를 볼 수 없을 때 (네트워크 오류, 스크린 리더 사용 등) 이미지를 설명해 주는 역할을 한다. 이전보다 서비스 이름(Memegle)을 포함하여 더 구체적이고 명확한 설명을 제공한다. 이는 웹 접근성과 SEO(검색 엔진 최적화) 양쪽 모두에 매우 중요하다.

2. width와 height (이미지 크기 명시) 🖼️

- Before: 없음

- After:

width={1500} height={1001} - 설명: 이미지의 너비와 높이를 명시하는 것은 **CLS (Cumulative Layout Shift, 누적 레이아웃 이동)**를 방지하는 데 핵심적인 역할을 한다.

- CLS란?: 페이지가 로딩되면서 이미지가 뒤늦게 나타나 다른 콘텐츠들을 아래로 밀어내는 현상이다. 사용자가 버튼을 누르려는데 갑자기 이미지가 뜨면서 버튼이 밀려나 다른 것을 누르게 되는 나쁜 경험을 유발한다.

- 해결:

width와height를 지정하면, 브라우저는 이미지를 다운로드하기 전에도 미리 그 크기만큼의 공간을 확보해 둡니다. 따라서 이미지가 로딩되어도 다른 요소들이 밀려나지 않아 레이아웃이 안정적으로 유지된다.

3. loading="eager" (로딩 시점 지정)

- Before: 브라우저 기본값 (보통

eager지만 명시적이지 않음) - After:

loading="eager" - 설명:

loading속성은 이미지 로딩 시점을 제어한다.lazy: 이미지가 화면에 보이기 직전에 로딩을 시작한다. (스크롤을 내려야 보이는 이미지에 적합)eager: 즉시 로딩을 시작한다.

- 선택 이유:

heroImage는 일반적으로 페이지에 접속하자마자 보이는 **가장 중요한 이미지(Above the Fold)**이다. 따라서lazy로 지연 로딩할 필요 없이, 즉시 로딩을 시작하라는eager를 명시적으로 사용하는 것이 올바른 선택이다. 이는 LCP (Largest Contentful Paint, 최대 콘텐츠풀 페인트) 성능 지표를 개선하는 데 직접적인 도움이 된다.

4. fetchPriority="high" (다운로드 우선순위 지정) 🚀

- Before: 없음 (브라우저가 자동으로 우선순위 판단)

- After:

fetchPriority="high" - 설명: 이 속성은 브라우저에게 "다른 리소스들보다 이 이미지를 더 높은 우선순위로 먼저 다운로드해 줘"라고 직접적으로 알려주는 강력한 힌트이다.

- 효과: 브라우저는 수많은 이미지, 스크립트, 스타일시트 등을 다운로드해야 한다.

fetchPriority="high"를 설정하면 이 히어로 이미지가 다운로드 큐의 앞쪽에 배치되어 사용자에게 더 빨리 보이게 된다. 이 역시 LCP 개선에 매우 효과적인 방법이다.

5. decoding="async" (이미지 디코딩 방식 지정)

- Before: 없음 (기본값

auto) - After:

decoding="async" - 설명: 이미지 표시는 두 단계로 이루어집니다: 1) 파일 다운로드(네트워크), 2) 이미지 파일의 압축을 풀어 화면에 픽셀로 표시(디코딩). 이 디코딩 과정이 때로는 메인 스레드를 막아 페이지 전체가 잠시 멈칫하는 현상을 유발할 수 있습니다.

- 효과:

decoding="async"는 이 디코딩 과정을 비동기적으로(백그라운드에서) 처리하도록 브라우저에 요청한다. 이를 통해 이미지 디코딩이 다른 렌더링 작업을 방해하지 않게 되어 더 부드러운 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

추가적으로 hero Image는 페이지에서 중요한 이미지이므로 index.html에서 preload로 미리 로드하도록 설정하였다.

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<link rel="icon" href="./public/favicon.ico" />

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />

<link

href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:ital,wght@0,400;0,700;1,400;1,700&display=swap"

rel="stylesheet"

/>

<link rel="preload" as="image" href="<%= require('./src/assets/images/hero.webp') %>" />

<title>memegle - gif search engine for you</title>

</head>2. 필요한 것만 요청하기

페이지별 리소스 분리

웹사이트의 첫인상은 초기 로딩 속도에 달려있다. 사용자가 처음 접속했을 때, 사이트의 모든 페이지에 필요한 코드와 데이터를 한 번에 다 불러온다면 어떻게 될까요? bulky한 앱이 되어 로딩이 매우 느려질 것이다.

이를 해결하는 기술이 바로 코드 스플리팅(Code Splitting), 즉 페이지별로 리소스를 분리하는 것이다.

이전의 코드 문제점은 모든 걸 한 번에 불러오는 것이다.

전통적인 SPA(Single Page Application) 방식에서는 사용자가 어떤 페이지를 보든 상관없이 모든 페이지의 코드가 담긴 하나의 거대한 JavaScript 파일을 다운로드한다.

예를 들어, 사용자가 /search 페이지에 접속했는데도 첫 페이지인 Home.js에만 필요한 무거운 이미지(hero.webp), 비디오(trending.mp4) 같은 리소스까지 함께 불러오게 됩니다. 이는 불필요한 낭비이다.

이에 대한 해결책은 React.lazy와 Suspense를 이용하여 분리하는 것이다.

React에서는 React.lazy와 Suspense를 사용해 컴포넌트(페이지)를 동적으로 불러올 수 있다.

Before (기존 방식)

import Home from './pages/Home';

import Search from './pages/Search';

function App() {

return (

<Routes>

<Route path='/' element={<Home />} />

<Route path='/search' element={<Search />} />

</Routes>

);

}이전 코드에서는 라우터 설정 시 페이지 컴포넌트를 맨 위에서 모두 import 한다.

After (코드 스플리팅 적용)

React.lazy를 사용하면, 해당 페이지에 접속하는 순간에 필요한 JavaScript 파일을 다운로드한다. Suspense는 로딩 중에 보여줄 UI(예: 스피너)를 설정한다.

import { BrowserRouter as Router, Route, Routes } from 'react-router-dom';

import { Suspense, lazy } from 'react';

import Home from './pages/Home/Home';

const Search = lazy(() => import('./pages/Search/Search'));

import NavBar from './components/NavBar/NavBar';

import Footer from './components/Footer/Footer';

import './App.css';

const App = () => {

return (

<Router>

<NavBar />

<Suspense fallback={<div>Loading...</div>}>

<Routes>

<Route path='/' element={<Home />} />

<Route path='/search' element={<Search />} />

</Routes>

</Suspense>

<Footer />

</Router>

);

};

export default App;1. Home 페이지를 즉시 로드하는 이유

- 첫 페이지이므로 초기 로딩 속도가 중요

- 상대적으로 가벼운 컴포넌트

- 사용자가 가장 먼저 보는 페이지라 로딩 지연이 UX에 악영향

2. Search 페이지만 lazy loading하는 이유

- 상대적으로 무거운 기능들 (검색, API 호출, 복잡한 상태 관리)

- 모든 사용자가 검색 기능을 사용하지 않을 수 있음

- 번들 분할로 초기 로딩 속도 개선

아이콘 패키지 Tree Shaking

optimization: {

...

usedExports: true,

sideEffects: false,

...

}3. 같은 건 매번 새로 요청하지 않기

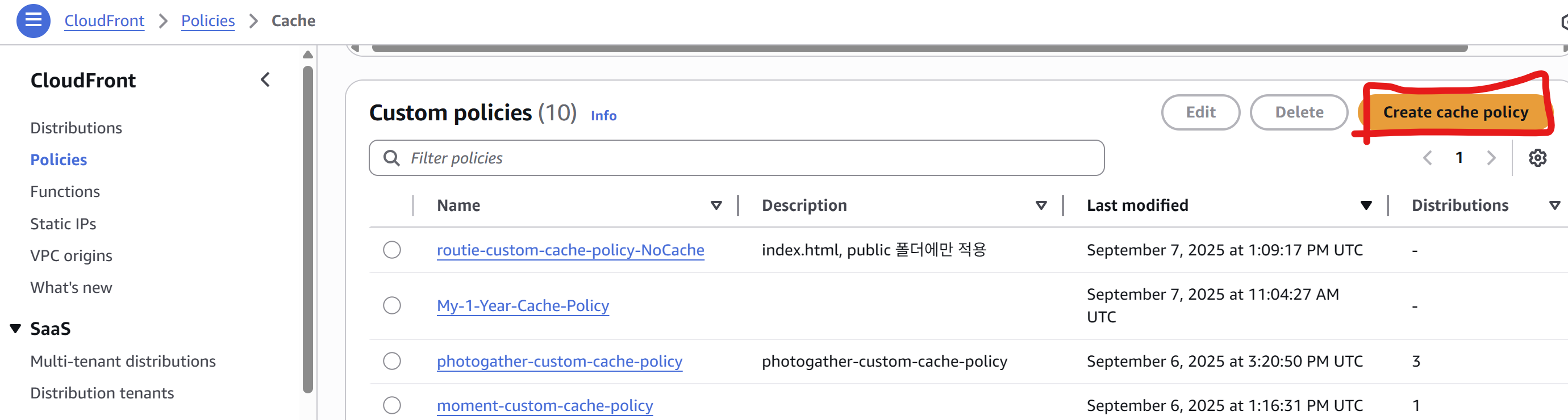

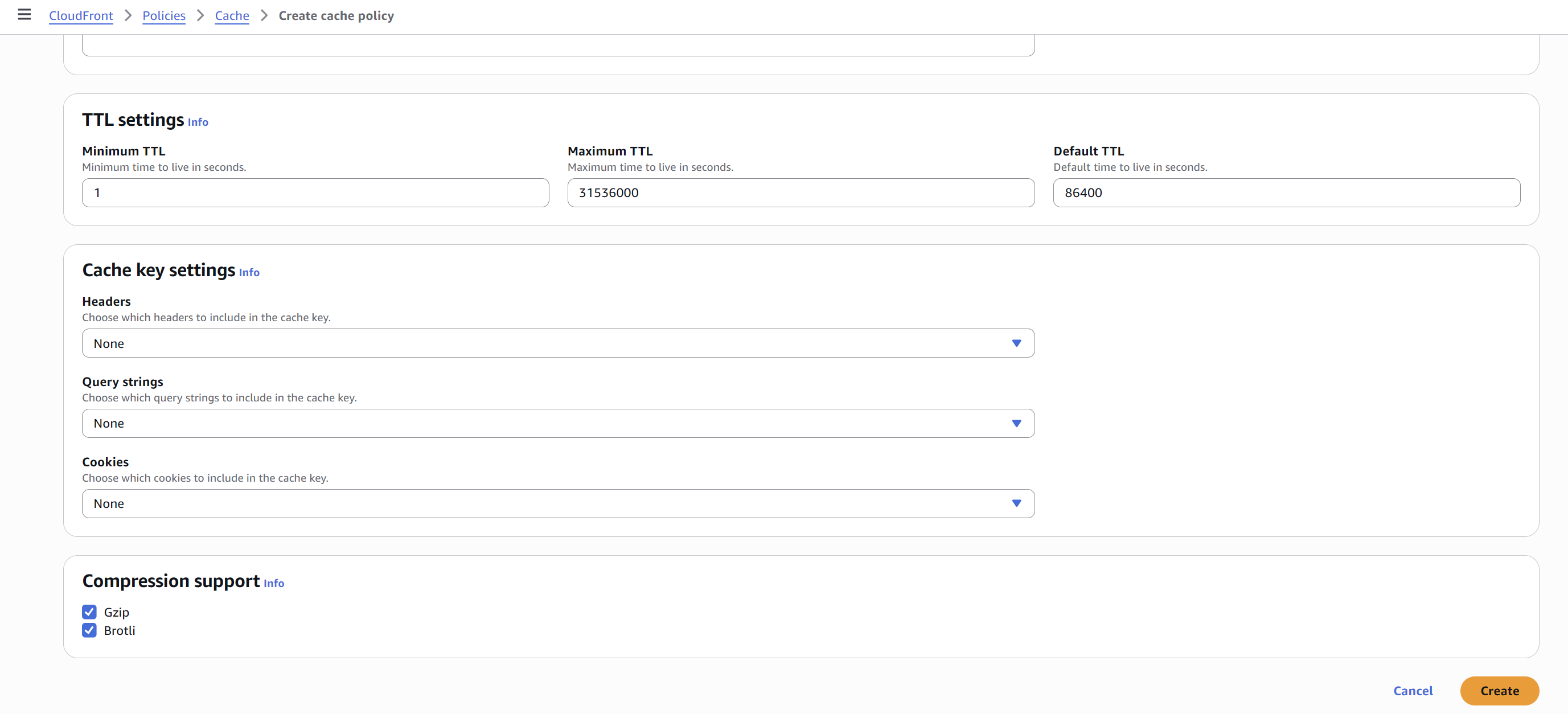

CloudFront 캐시 설정 / S3 메타데이터 설정 (설정값, 해당 값을 설정한 이유 포함)

Cloudfront - Policies 에 들어가서 Create cache policy를 클릭하여 기본 값으로 캐시 정책을 생성하였다.

CloudFront는 캐시된 객체(파일, 응답 등)를 얼마나 오래 보관할지를 TTL 값으로 결정한다.

TTL은 초 단위로 설정한다.

1. Minimum TTL

- 최소 TTL은 캐시에 저장된 객체가 반드시 유지되어야 하는 최소 시간이다.

- 이 시간이 지나기 전에는 CloudFront가 원본(origin) 서버에 다시 요청하지 않고, 캐시된 데이터를 계속 제공한다.

- 예:

1로 설정 → 최소 1초 동안은 캐시된 결과를 무조건 사용.

사용 이유: 너무 자주 캐시를 무효화하면 원본 서버 부하가 커지기 때문에, "최소 보장 캐싱 시간"을 두는 것.

2. Maximum TTL

- 최대 TTL은 캐시에 저장된 객체가 최대로 유지될 수 있는 시간이다.

- 원본 서버가 캐시 제어 헤더(

Cache-Control,Expires)를 길게 설정했더라도, 이 값 이상은 CloudFront가 보관하지 않는다. - 예:

31536000(1년) → 캐시를 아무리 길게 유지하려 해도 1년을 넘길 수 없음.

사용 이유: 너무 오래된 콘텐츠가 남아 있지 않도록 상한선을 정하는 것.

3. Default TTL

- 기본 TTL은 캐시 제어 헤더가 없을 때 CloudFront가 적용하는 기본 캐싱 시간이다.

- 원본에서

Cache-Control이나Expires가 지정되지 않았다면 이 값만큼 캐시한다. - 예:

86400(24시간) → 헤더가 없으면 24시간 동안 캐시 유지.

사용 이유: 원본 서버에서 명시하지 않아도 기본 캐싱 정책을 갖추도록 하기 위함.

GIPHY의 trending API를 Search 페이지에 들어올 때마다 새로 요청하지 않아야 한다.

trending 데이터를 캐싱하여 불필요한 API 호출을 줄이고, 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.

// Trending 데이터 캐시

interface TrendingCache {

data: GifImageModel[] | null;

timestamp: number;

expireTime: number; // 30분 = 30 * 60 * 1000ms

}

const trendingCache: TrendingCache = {

data: null,

timestamp: 0,

expireTime: 30 * 60 * 1000, // 30분

};

const isCacheValid = (cache: TrendingCache): boolean => {

return cache.data !== null && Date.now() - cache.timestamp < cache.expireTime;

};위와 같이 메모리 캐시를 구현하여, 캐시가 유효한 동안에는 API 호출을 생략하고 캐시된 데이터를 반환한다.

export const gifAPIService = {

/**

* treding gif 목록을 가져옵니다.

* @returns {Promise<GifImageModel[]>}

* @ref https://developers.giphy.com/docs/api/endpoint#!/gifs/trending

*/

getTrending: async (): Promise<GifImageModel[]> => {

// 캐시가 유효한 경우 캐시된 데이터 반환

if (isCacheValid(trendingCache)) {

console.log('🚀 Trending data loaded from cache');

return trendingCache.data!;

}

console.log('📡 Fetching trending data from API');

const url = apiClient.appendSearchParams(new URL(`${BASE_URL}/trending`), {

api_key: API_KEY,

limit: `${DEFAULT_FETCH_COUNT}`,

rating: 'g',

});

const data = await fetchGifs(url);

// 캐시 업데이트

trendingCache.data = data;

trendingCache.timestamp = Date.now();

return data;

},

/**

* 검색어에 맞는 gif 목록을 가져옵니다.

* @param {string} keyword

* @param {number} page

* @returns {Promise<GifImageModel[]>}

* @ref https://developers.giphy.com/docs/api/endpoint#!/gifs/search

*/

searchByKeyword: async (keyword: string, page: number): Promise<GifImageModel[]> => {

const url = apiClient.appendSearchParams(new URL(`${BASE_URL}/search`), {

api_key: API_KEY,

q: keyword,

limit: `${DEFAULT_FETCH_COUNT}`,

offset: `${page * DEFAULT_FETCH_COUNT}`,

rating: 'g',

lang: 'en',

});

return fetchGifs(url);

},

};기존 존재하던 getTrending 메서드를 수정하여, 캐시가 유효한 경우에는 캐시된 데이터를 반환하고, 그렇지 않은 경우에만 API를 호출하도록 변경하였다.

4. 최소한의 변경만 일으키기

검색 결과 > 추가 로드시 추가된 목록만 새로 렌더되어야 한다.

1. GifItem 컴포넌트 메모이제이션 (React.memo)

// Before

const GifItem = ({ imageUrl = '', title = '' }: GifItemProps) => {

// After

const GifItem = memo(({ imageUrl = '', title = '' }: GifItemProps) => {이전 코드의 경우 "Load More" 버튼을 눌렀을 때 새로운 GIF 아이템들을 받아오면 기존의 GIFItem 컴포넌트들이 다시 재렌더링 되는 문제가 있었다.

이를 해결하기 위해 React.memo 훅을 사용하여 새로운 아이템만 렌더링 되도록 하였다.

- 기존 GIF 아이템들이 props가 변경되지 않은 경우 재렌더링되지 않음

- 추가 로드 시 새로운 아이템만 렌더링되고, 기존 아이템들은 메모이제이션으로 건너뜀

2. loadMore 함수 useCallback 최적화

// Before

const loadMore = async (): Promise<void> => {

// After

const loadMore = useCallback(async (): Promise<void> => {

// ... 동일한 로직

}, [currentPageIndex, searchKeyword]);loadMore함수가 불필요하게 재생성되지 않음- 의존성 배열

[currentPageIndex, searchKeyword]로 필요한 경우에만 함수 재생성 - 하위 컴포넌트에 props로 전달될 때 참조 안정성 보장

Layout Shift 없이 애니메이션이 일어나야 한다.

Layout Shift란 페이지의 레이아웃이 갑자기 변경되어 사용자가 의도치 않게 다른 위치를 클릭하게 되는 현상을 의미한다.

-

- CustomCursor

.cursor {

will-change: transform;

transform: translate(0, 0);

}cursorRef.current.style.transform = `translate(${x}px, ${y}px)`;-

- 검색 결과 hover

/* Before */

.gifItem:hover {

top: -0.75rem; /* ❌ Layout Shift 발생 */

}

/* After */

.gifItem:hover {

transform: translateY(-0.75rem); /* ✅ GPU 처리 */

will-change: transform;

}-

- 도움말 패널

.selectedItemContainer {

transform: translateX(100%); /* 초기 숨김 */

will-change: transform, opacity;

}

.selectedItemContainer.showSheet {

transform: translateX(0); /* right: 0 대신 */

}| 속성 | Before | After | 효과 |

|---|---|---|---|

| 위치 변경 | top, left | transform | Layout 단계 건너뜀 |

| 패널 토글 | right 변경 | `translateX |

CPU vs GPU 처리 차이

CPU 처리 (Before)

.gifItem:hover {

top: -0.75rem; /* CPU가 Layout → Paint → Composite 모든 단계 처리 */

}처리 과정은 아래와 같다.

- Layout: 요소 위치 재계산

- Paint: 픽셀 다시 그리기

- Composite: 레이어 합성

- 다른 요소들도 영향받아 재계산

Performance Timeline:

[Layout][Paint][Composite] ← 모든 단계 실행

↓ ↓ ↓

느림 무겁다 Frame DropGPU 처리 (After)

.gifItem:hover {

transform: translateY(-0.75rem); /* GPU가 Composite 단계만 처리 */

will-change: transform;

}GPU의 처리 과정은 아래와 같다.

<del>Layout</del>(건너뜀)<del>Paint</del>(건너뜀)- Composite: GPU에서 직접 처리

Performance Timeline:

[Composite] ← GPU에서 빠르게 처리

↓

부드러움개선된 점

-

- 성능 향상

- 처리 속도: CPU 대비 GPU가 병렬 처리에 특화

- 프레임률: 안정적인 60fps 유지

- 응답성: 즉각적인 애니메이션 반응

-

- 메인 스레드 해방

- CPU 부하 감소: 메인 스레드가 다른 작업 수행 가능

- JavaScript 실행: 애니메이션 중에도 인터랙션 원활

- 멀티태스킹: 여러 애니메이션 동시 처리 가능

-

- 전력 효율성

- 배터리 수명: 모바일 기기에서 전력 소모 감소

- 발열 방지: CPU 사용량 감소로 기기 온도 낮춤

- 최적화: 하드웨어 가속 활용

-

- 사용자 경험

- 부드러운 애니메이션: 끊김 없는 60fps

- 반응성: 지연 없는 즉시 반응

- 안정성: Frame Drop 없음

Frame Drop이 일어나지 않아야 한다.

Frame Drop이란 애니메이션이 부드럽지 않고 끊기는 현상을 의미한다.

- requestAnimationFrame을 통한 프레임 동기화

requestAnimationFrame은 브라우저에게 **"다음 리페인트 전에 이 함수를 실행해줘"**라고 요청하는 API이다.

브라우저의 렌더링 파이프라인에 대해서 알아보면 아래와 같다.

- 브라우저의 기본 동작 주기 (60Hz 모니터 기준)

1프레임 = 16.67ms (1000ms ÷ 60fps)

[프레임 1] → [프레임 2] → [프레임 3] → ...

16ms 16ms 16ms- 각 프레임에서 일어나는 일

JavaScript 실행 → Style 계산 → Layout → Paint → Composite

↑

requestAnimationFrame 콜백이 여기서 실행됨그래서 이전 코드를 살펴보면

const handleMouseMove = (e: MouseEvent) => {

setMousePosition({ x: e.clientX, y: e.clientY }); // 즉시 실행

};

window.addEventListener('mousemove', handleMouseMove);이 코드의 문제점은 아래와 같이 정리할 수 있다.

- 마우스가 빠르게 움직이면 1프레임(16ms) 동안 여러 번 호출됨

- 예: 1ms마다 mousemove 이벤트 발생 시 → 16번의 setState 호출

- 브라우저는 16번 모두 처리하려고 시도 → Frame Drop 발생

아래는 requestAnimationFrame를 이용하여 개선한 코드이다.

import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from 'react';

export type MousePosition = Partial<MouseEvent>;

const useMousePosition = () => {

const [mousePosition, setMousePosition] = useState<MousePosition>({

clientX: 0,

clientY: 0,

pageX: 0,

pageY: 0,

offsetX: 0,

offsetY: 0,

});

const animationRef = useRef<number>();

const updateMousePosition = useCallback((e: MouseEvent) => {

const { clientX, clientY, pageX, pageY, offsetX, offsetY } = e;

if (animationRef.current) {

cancelAnimationFrame(animationRef.current);

}

animationRef.current = requestAnimationFrame(() => {

setMousePosition({

clientX,

clientY,

pageX,

pageY,

offsetX,

offsetY,

});

});

}, []);

useEffect(() => {

window.addEventListener('mousemove', updateMousePosition);

return () => {

window.removeEventListener('mousemove', updateMousePosition);

if (animationRef.current) {

cancelAnimationFrame(animationRef.current);

}

};

}, [updateMousePosition]);

return mousePosition;

};

export default useMousePosition;- 브라우저의 리페인트 주기(보통 60fps)에 맞춰 상태 업데이트

- 1프레임당 최대 1번만 setState 실행

useCallback메모이제이션을 통하여 이벤트 리스너 함수가 매번 재생성되지 않도록 하였다.

결과적으로 아래와 같이 동작한다.

시간축: 0ms → 4ms → 8ms → 12ms → 16ms (1프레임)

이벤트: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

요청 취소 요청 취소 요청 → 16ms에 1번만 실행

결과: 1번의 리렌더링 → 부드러운 애니메이션=> 마우스가 빠르게 움직여도 1프레임당 최대 1번만 상태 업데이트

최적화 결과

- Lighthouse 결과

- 네트워크 결과